Detrás de una bandera siempre hay un engaño. Hablo, claro está, de las banderas territoriales, esas banderas que nos envuelven en un mismo abrazo con extraños a los que sentimos, fruto de ese ardid, vinculados a nuestra existencia con lazos invisibles y vete tú a saber además con qué intención. Quizás sea por eso por lo que para muchos estas telas de colores proyectan una sombra de sospecha. Porque ¿quién está detrás del cuento? ¿Y a dónde pretenden guiarnos al rebufo de esos flecos?

Puede que sean esas reflexiones las que me hacen ver a los pendones, esos raudales de colores que se despliegan en nuestras fiestas y romerías, con una profunda simpatía. Porque un pendón no es una bandera. Decía el sociólogo Ferdinand Tönnies que las modernas sociedades, con sus grandes Estados y naciones, habían extendido entre millones de personas esa ilusión de abrigo que provocaban las pequeñas comunidades de aldea, pero a unas dimensiones inconmensurables. ¿Qué tenían que ver entre sí aquellos seres que vivían a miles de kilómetros unos de otros? ¿Por qué se sentían parte de una misma sociedad? ¿Por una historia «común»? ¿Por una bandera?

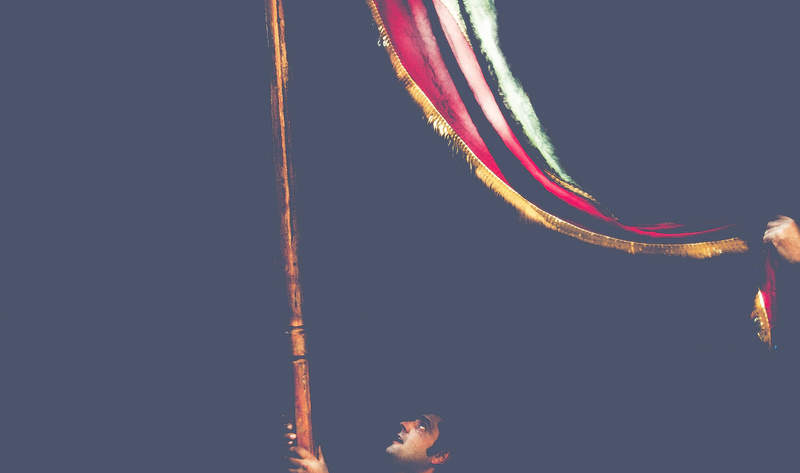

Sin embargo, el pendón, mucho más humilde, representa todo lo contrario. Bajo sus colores desfila la aldea, el vecino conocido y la distancia humana. Emociona ver cómo esos tótems enraízan todavía en tierras que ya están yermas por la despoblación y cómo convocan bajo la sombra de sus ramas de colores a los que quedaron y a los que se fueron. Son símbolos cercanos. A diferencia de las banderas, los pendones no presiden los balcones de las instituciones sino que pasan de mano en mano, se levantan desde la tierra y se estampan en el cielo sostenidos por cientos de brazos que los llevan en volandas. Son símbolos que se mantienen vivos mientras vivos se mantienen los vecinos del pueblo al que representan.

No, un pendón no es una bandera. O quizás sí. Pienso en todas esas romerías donde los romeros construyen el paisaje con sus pendones. Pienso en la llanada de Castrotierra surcada por un trazo multicolor o en los antiguos montes del Bierzo abrazando a la romería de Noceda. También en el desafío de Orellán, donde los ocres de las Médulas se funden con los tintes de las telas. O en la subida imposible a la ermita de Valdorria, con las varas de los pendones desafiando a las puntas de las cumbres. Pienso en todos esos caminos y avenidas surcados de brazos, de varas y millones de colores y pienso que ahí, ahí quizás sí, todas esas manos sostengan los hilos de una gran e inmensa bandera; una bandera sin tanto ardid, una bandera sin tanto engaño.